История

Основание Московского университета

12 января (25 — по новому стилю) 1755 года, в день памяти святой мученицы Татианы, императрица Елизавета Петровна подписала Указ об основании Московского университета «для общей Отечеству славы», чтобы «возрастало в нашей пространной империи всякое полезное знание».

Об основании русского университета думал еще Борис Годунов, а в 1680 году ученые братья Лихуды открыли в Москве в Заиконоспасском монастыре Славяно-Греко-Латинскую Академию — первое высшее учебное заведение на Руси. Предшественниками Московского университета были также Академия Наук в Санкт-Петербурге, основанная Петром Великим тоже в Татьянин день — 12(25) января 1724 года, и открывшийся при ней в 1725 году Санкт-Петербургский Академический университет, который закончил М. В. Ломоносов.

Однако подлинное русское просвещение начиналось в Москве. Первопрестольная столица была выбрана не случайно: учитывалось ее удобное географическое положение, большое количество проживавших в ней потенциальных студентов, а главное — особая роль древнего города в истории русского государства. Москва всегда была душой России, теперь ей предстояло стать ее умом.

Решение об основании русского университета именно в Москве было принято еще в сентябре 1754 года, когда Елизавета Петровна остановилась вместе со своим двором в первопрестольном граде. Граф Иван Иванович Шувалов, будущий куратор Московского университета, подал Государыне прошение о его основании в день именин своей матери — Татьяны Шуваловой — уже после утверждения проекта в Сенате, и Указ был подписан императрицей. Так родился знаменитый праздник московского студенчества — Татьянин день.

Две особенности отличали Московский университет от европейских учебных заведений: преподавание в нем велось в основном на русском языке, а не только на латыни, и в его структуре не было богословского факультета, хотя Закон Божий входил в число обязательных дисциплин для всех студентов. В 1819 году была даже устроена отдельная общеуниверситетская кафедра Богопознания и Христианского учения для преподавания богословия, церковной истории и церковного законоведения. Один из параграфов студенческого устава конца XVIII века гласил: «Паче же всего Университетский питомец из природных Россиян должен твердо знать Катехизис Греко-Российской Церкви, а иноверный сведущ быть в истинах религии по его исповеданию».

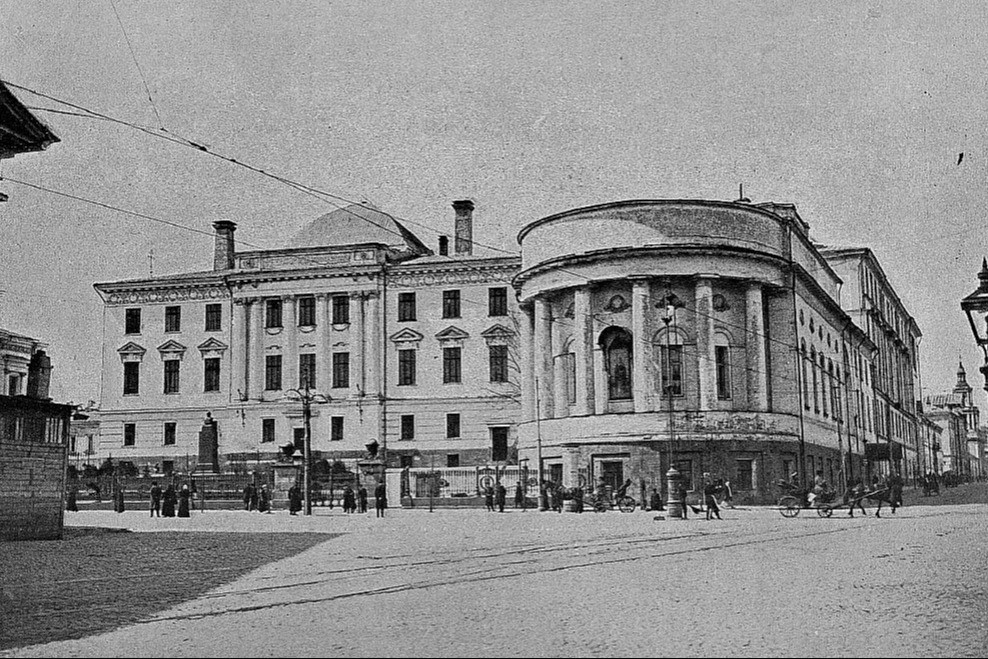

Не было у Московского университета сначала и своей домовой церкви, так как для него самого не построили специального здания, а разместили временно в доме Главного Аптекарского приказа у Воскресенских ворот, напротив Монетного двора и Казанского собора. Это здание, по своим архитектурным формам очень напоминающее Сухареву башню, было построено в конце XVII века для Земского Приказа, а с начала XVIII века его занимала Главная аптека. После Московского университета с конца XVIII века здесь разместилось Городское правление, а в 1876 году на его месте архитектор В. О. Шервуд построил Исторический музей. В 1755 году архитектор Дмитрий Ухтомский перестроил его для Университета. (Среди работ Ухтомского наиболее известны барочная колокольня в Троице-Сергиевой Лавре и палаты Федора Птицына на Николоямской улице в Москве.) 26 апреля того же года состоялось торжественное открытие Московского университета и двух сословных гимназий при нем — по этому случаю в Казанском соборе утром был совершен молебен о здравии Царской семьи. Поиски домовой церкви для Университета начались почти сразу после его открытия.

В июле 1757 года директор Московского университета И. И. Мелисcино обратился в Московскую контору Святейшего Синода с просьбой передать Университету стоящие поблизости храм Параскевы Пятницы и Воскресенскую церковь на дворе княгини Анны Егоровны Грузинской, супруги Генерала Царевича князя Бакара Васильевича Грузинского. Эту церковь Петр Великий пожаловал еще в первой четверти XVIII века грузинскому царю Арчилу Вахтанеевичу, деду Бакара Васильевича. До этого она была домовым храмом князя Василия Васильевича Голицына, фаворита Софьи Алексеевны, и находилась в его знаменитых палатах, названных «восьмым чудом света». (Они были снесены вместе с церковью в 1928 году при расчистке Охотного ряда по Плану реконструкции Москвы, и на их месте архитектор А. Я. Лангман в 1932 — 1935 гг. выстроил здание Дома Совета Министров, где теперь находится Государственная Дума). В ней предполагалось временно устроить собственную Университетскую церковь «как для слушания всем ученикам, так и для истолкования Катехизиса». Однако управляющий княгини Егор Васильевич Зимбулидзев от ее имени просил отказать в передаче фамильного наследства в ведение Университета. Тогда стали искать другие храмы.

К тому времени Университет уже получил несколько зданий в Занеглименье на Моховой улице, где находились усадьбы князей Волконского, Репнина и Борятинского. Около них стояли сильно обветшавшие церкви св. Леонтия Ростовского и св. Дионисия Ареопагита. Дионисиевская церковь была построена в 1519 году итальянским архитектором Алевизом Фрязиным, строителем Архангельского собора в Московском Кремле и храма св. Владимира в Старых Садех на Ивановской Горке. Эта церковь стояла на Большой Никитской улице — там, где сейчас арка Ботанического корпуса Университета, рядом с Зоологическим музеем. Церковь св. Леонтия Ростовского находилась прямо напротив Дионисиевского храма, в глубине Университетского двора, на месте нынешнего Института радиотехники и электроники. В церкви св. Дионисия Ареопагита было два придела, принадлежавших Репниным. Во второй половине XVIII века князь Петр Иванович Репнин завещал эти приделы со всей церковной утварью Московскому университету, однако при осмотре выяснилось, что здание вот-вот обрушится и для проведения богослужений непригодно. Приделы были вскоре разобраны с разрешения Московского архиепископа Платона (Левшина), будущего митрополита, для последующего их использования в строительстве Университетской церкви.

В 1784 году директор Московского университета П. И. Фонвизин (родной брат знаменитого русского писателя) просил архиеп. Платона передать Университету всю церковь св. Дионисия, чтобы на ее месте построить новый храм:

«Для исполнения христианской должности учащимся нужно Университету иметь свою приходскую церковь, чтобы настоятель имел все законы и способности к наставлению в законе обучающегося юношества, был духовником студентов и учеников, находящихся на казенном содержании, мог всегда исправить требы».

Владыка Платон потребовал у Фонвизина обязательства построить церковь «лучшую и пространнейшую, соответствующую чести Университета и числу в оном обучающихся», и разрешил разобрать Дионисиевский храм, что и было сделано в феврале 1791 года.

28 августа 1995 года, в праздник Успения Пресвятой Богородицы, строители обнаружили во дворе ИСАА на глубине около 2,5-3 метров надгробную плиту 1745 года с могилы «вдовы протоколиста», похороненной, как гласит надпись, на погосте Дионисиевской церкви, «что на Микицкой». Этот памятник в тот же день доставили в помещение Татианинской церкви для дальнейшей передачи в Музей МГУ: ведь Дионисиевская церковь оказалась причастна к истории Московского университета, хотя и не стала его домовым храмом.

Московский Университет и первая домовая церковь

В сентябре 1785 г. Екатерина II подарила Университету вышеупомянутый дом Генерал-поручика князя Борятинского и в следующем году пожаловала большую сумму денег на строительство Главного университетского корпуса. Университет окончательно перешел на Моховую.

23 августа 1786 года архитектор Матвей Казаков начал возводить здесь великолепное здание в стиле классицизма, и в 1791 году в его левом флигеле ближе к Тверской улице была устроена первая Университетская церковь во имя св. мученицы Татианы «в незабвенное воспоминание достойночтимого дня, в который учрежден проект об Университете».

5 апреля 1791 года митрополит Платон освятил церковь и произнес слово на текст «Премудрость созда себе дом и утверди столпов седмь». Он говорил:

«В затруднениях.., во искушениях своих притекайте к сему святилищу и открывайте свои нужды с сыновней свободностию. Сей храм будет вас освящать невидимым Божиим присутствием, а вы его освящайте своим благоговением. Таким образом из одного храма устроите два, или паче два соедините в едино в жилище Господне».

Митрополит Платон окончил свою проповедь так:

«Училище наук и училище Христово стали быть соединены: мудрость мирская, внесенная во святилище Господне, становится освященною: одно другому спомоществует, но притом одно другим утверждается».

В 1792 году Екатерина II прислала к заутрени Светлого Христова Воскресения полную ризницу и богатые уборы. По образному выражению С. П. Шевырева, этим даром «Государыня как бы христосовалась с Университетом».

Архитектором Татианинской церкви был Антон Иванович Клауди (среди московских построек — расписанный им храм св. Мартина Исповедника на Б. Алексеевской улице около Таганки), он же и полностью ее расписывал.

Интерьер Университетской церкви

Интерьер Университетской церкви несколько отличался от традиционного внутреннего убранства православного храма.

Ее оригинальный алтарь имел форму древнего круглого храма, купол которого держали восемь коринфских каннелюрированных колонн. Купол завершался скульптурным изображением воскресшего Христа Спасителя «с поднятою вверх благословляющей десницей и с хоругвью в левой руке». Эту скульптуру по рисунку Клауди вылепил из алебастра художник И. И. Герке. В своде купола было изображение Духа Святого в виде голубя. Древние иконы из Дионисиевской церкви размещались в особом иконостасе, устроенном по стене трапезной; они были также написаны Клауди «в итальянском стиле, но с соблюдением византийского благоприличия». Особенно поражала молящихся своей духовностью икона «Моление о чаше», находившаяся в алтаре на Горнем месте. Справа от царских врат, на аналое из красного дерева, под стеклом помещался образ Спасителя, написанный Тицианом. Слева на таком же аналое — образ св. Александра Невского. У левого клироса находилась икона св. Иоанна Милостивого — Небесного покровителя графа Ивана Ивановича Шувалова.

Сохранилось только описание интерьера первого Татианинского храма, рисунки же и гравюры не найдены.

Настоятели и клирики храма до 1812 года

Первым настоятелем Университетской церкви стал иеромонах Виктор, уроженец села Погребов Киевской епархии, сын священника местной церкви Рождества Богородицы. Он окончил Киевскую Академию, в 1777 году был пострижен в монахи, а в 1789 году определен в Киево-Печерскую Лавру. Затем его отправили в Москву для лечения больных глаз, и в декабре 1790 года И. И. Мелиссино просил митрополита Платона назначить иеромонаха Виктора настоятелем Татианинского храма.

В число клириков храма также входил иеродиакон Софроний, сын шляхтича Григория Грибовского, происходивший из города Лубен той же Киевской епархии. Как и иеромонах Виктор, отец Софроний учился в Киевской Академии, а затем был переведен в Главный Медицинский Госпиталь для изучения медицины. Однако поприще гражданской науки оказалось ему не по душе, и, уволившись из Госпиталя, он ушел в Путивльскую Молчанскую Софрониеву Пустынь, где был пострижен в монахи. В 1787 году митрополит Платон разрешил ему обучаться в Московской Славяно-Греко-Латинской Академии. В 1790 году иеродиакона Софрония приписали к Татианинской церкви.

Иеромонах Виктор был настоятелем Татианинской церкви в течение трех лет, а в апреле 1794 года Указом Святейшего Синода его произвели в архимандриты Суздальской епархии Константино-Еленинского монастыря. На его место в Университетскую церковь назначили иеромонаха Евграфа, который через четыре года, в 1798 году, стал архимандритом Рязанского Троицкого монастыря.

Следующим настоятелем Татианинской церкви до 1812 года был протоиерей Федор Алексеев (Малиновский).

В обязанности духовенства помимо богослужений входило толкование Катехизиса в церкви по воскресным и праздничным дням перед Литургией, а также произнесение проповедей «в великие праздники и в высокоторжественные дни». Законоучителем же в Московском университете до 1801 года был протоиерей Петр Алексеев, священник Архангельского собора Московского Кремля, а затем митрополит Платон назначил на его место священника Захария Яковлева, который служил в соседней церкви святого Георгия на Красной Горке и преподавал Катехизис в Университетской гимназии.

За это время в жизни России и Московского университета произошло много важных и знаменательных событий, и Университетская домовая церковь не осталась в стороне от них. 12 марта 1801 года на Российский престол вступил Александр I и сразу обещал Московскому университету свою поддержку. Монаршая милость была воспринята Университетом с большим воодушевлением: в домовой церкви совершили Литургию и молебен о здравии Государя, после которого настоятель, отец Федор Алексеев торжественно зачитал с амвона храма императорские рескрипты.

Полувековой юбилей храма

В июне 1805 года в Московском университете праздновали полувековой юбилей. Торжество началось в Татианинской церкви, где была совершена Божественная литургия и отслужен молебен о здравии Покровителя наук Государя Александра Павловича и его Августейшего дома и о «сохранении под святым своим Покровом любезного нашего Отечества, древнего первопрестольного сего града и существующего в нем Университета».

11 декабря 1809 года Император Александр I посетил Московский университет вместе со своей сестрой Екатериной Павловной и ее супругом Принцем Георгием Гольштейн-Ольденбургским. Прежде всего Августейшие особы направились в Университетский храм. Александр I был восхищен красотой церкви и произнес по-французски: «Ах, как хорошо, не правда ли? Здесь все так мило, превосходно и согласно с простотою и совершенством христианской веры, что может всякого привести в благоговение».

Духовенство Татианинской церкви не только участвовало в высокоторжественных церемониях, но и занималось практическими делами Университета. Так, например, 30 августа 1805 года на Большой Никитской улице за Главным Университетским корпусом был открыт Клинический институт на шесть кроватей. Настоятель домового храма, протоиерей Федор Алексеев освятил его и произнес слово «О полезности и человеколюбивости таких заведений». А 7 января 1806 года отец Федор совершил молебен в Повивальном институте и Родильном Госпитале для бедных рожениц, открытых в Университетском доме, и окропил стены здания святой водой.

Церковный хор

Университетские студенты и гимназисты пели в Татианинском храме литургию на хорах церкви по воскресеньям и праздникам. Попечением П.И.Фонвизина регентами в Университетский церковный хор приглашались лучшие московские артисты.

Война 1812 года. «Под сенью святого Георгия»

Беда, обрушившаяся на Россию в 1812 году, не обошла стороной Московский университет и его домовую церковь. Во время нашествия Наполеона Татианинский храм сгорел вместе с основными зданиями Университета. Тогда его настоятелем был иеромонах Иона, бывший эконом Саввинского подворья в Москве, назначенный сюда в апреле 1812 года. Во время пожара в Университете он спас старинную церковную утварь, которая перешла к Татианинскому храму из разобранной церкви св. Дионисия, и спрятал ее в доме викария митрополита Московского, где сам когда-то был пострижен в монахи.

Когда остатки армии Наполеона с позором бежали из Москвы, отец Иона первым в городе отслужил благодарственный молебен Христу Спасителю в стенах Страстного монастыря, на котором присутствовал казацкий генерал Иловайский. За свои многочисленные подвиги настоятель Татианинской церкви в 1817 году был награжден наперсным крестом.

Московский университет вновь оказался без домового храма и даже без своего здания, от которого остались одни обгоревшие развалины.

Роль Д.И. Жилярди и Е.Д. Тюрина в восстановлении храма

Восстановлением главного Университетского корпуса руководил знаменитый архитектор Д. И. Жилярди, а помогал ему молодой мастер Евграф Дмитриевич Тюрин, будущий строитель нового здания Татианинской церкви.

Е. Д. Тюрин родился в 1792 году в семье бедного офицера, но получил хорошее образование, окончив Кремлевское архитектурное училище, в котором преподавание велось в традициях классицизма. Свою первую награду Тюрин получил за работу «архитекторского помощника» у Д. И. Жилярди и в Экспедиции Кремлевского строения, где он в 1817 — 1819 гг. занимался реконструкцией Большого Кремлевского Дворца под руководством И. Л. Мироновского. Кроме великолепного ансамбля Университетских зданий на Моховой, архитектор Тюрин построил в Москве знаменитый Богоявленский собор в Елохове и Нескучный (Александринский) дворец на Большой Калужской улице (ныне — Ленинский проспект), в котором сейчас располагается Российская Академия Наук. Работал он и в усадьбе Юсуповых в Архангельском.

Временный Университетский храм

В апреле 1817 года попечитель Московского университета князь А. П. Оболенский просил преосвященного Августина, управлявшего Московской епархией, передать соседнюю церковь святого Георгия на Красной Горке в ведение Университета и поставить туда местный образ святой мученицы Татианы.

В сентябре 1817 года Университетским домовым храмом временно (до 1837 года) стала Георгиевская церковь, где служил священник Захарий Яковлев. Возможно, ее основала инокиня Марфа, мать первого царя из династии Романовых Михаила Федоровича. Первая деревянная церковь сгорела в 20-х годах XVII века, и прихожане своими силами выстроили на ее месте каменный храм. Он стоял на возвышенности, где, по всей вероятности, в старину справляли народные праздники на Красную Горку. Оттуда и пошло название местности. На втором этаже Георгиевской церкви находился придел святого Архистратига Михаила, принадлежавший князьям Борятинским. В 1820 году он был переосвящен во имя святой мученицы Татианы. Именно здесь студенты Императорского Московского университета присягали Великому князю Константину Павловичу, а потом Николаю I 14 декабря 1825 года.

В Татьянин день, 12 (25) января 1831 года, после страшной эпидемии холеры в Москве, когда болезнь уже утихла в городе и совсем исчезла в Университете, здесь состоялось торжественное богослужение. Сначала преосвященный Дионисий отслужил литургию в Университетской церкви, а потом студенты подняли местные иконы и образ святой мученицы Татианы и перенесли их в большую аудиторию, где был совершен благодарственный молебен и провозглашено многолетие Государю Императору Николаю Павловичу и его Августейшему дому. Затем святой водой окропили комнаты студентов, столовую и лекционные аудитории.

При этом церковь св. Георгия оставалась приходской, то есть ее также посещали люди, не имевшие никакого отношения к Университету. Придел св. Татианы располагался на втором этаже, куда вела крутая лестница, и это создавало определенные неудобства: не все пожилые люди могли ее преодолеть, особенно в плохую погоду, а совершать отпевание в таких условиях почти невозможно.

К тому же второй этаж не отапливался, и нельзя было проводить там богослужение в холодное время года. Священник Захарий Яковлев писал, что во время Великого Поста и в праздники он часто ходил совершать службу и молебны в главный корпус Университета.

Вскоре ситуация вокруг Георгиевской церкви и Московского университета еще более осложнилась. В 1819 году профессором кафедры Богопознания и Христианского Учения был назначен Г. А. Левицкий, священник церкви Покрова, что в Левшине в районе Пречистенки, бакалавр Московской Духовной Академии. Между ним и отцом Захарием Яковлевым начался длительный конфликт: иерей Г. Левицкий объявил, что не может совмещать обязанности священника в приходском храме и профессора Богословия в Московском университете из-за нехватки времени и слишком большого расстояния между Покровской церковью и Моховой. А. П. Оболенский просил Министра Духовных Дел и Народного Просвещения князя А. П. Голицына назначить священника Г. Левицкого в Университетскую церковь, а отца Захария Яковлева перевести в Покровский храм в Левшине, передать всю Георгиевскую церковь в ведение Университета и превратить ее целиком в домовый храм, прихожан же приписать к другим приходам. Однако это оказалось совсем не простым делом: ни священник, ни прихожане не хотели расставаться со своей любимой церковью.

Конфликт продолжался несколько лет, пока в 1823 году Оболенский не сообщил святителю Филарету, митрополиту Московскому, что поскольку иерей Г. Левицкий относится к преподаванию Богословия нерадиво, то начальник Университета просит отстранить его. В феврале 1824 года профессором Богословия был назначен архимандрит Московского Богоявленского монастыря Иннокентий, а священник Захарий Яковлев служил в Георгиевской церкви вплоть до своей смерти в 1831 году.

Наконец, в декабре 1827 года на место архимандрита Иннокентия ординарным профессором Богословия и Церковной истории был определен двадцатидевятилетний Петр Матвеевич Терновский — законоучитель в Университетском пансионе и священник Воздвиженской церкви при этом пансионе, бакалавр Московской Духовной Академии.

После смерти отца Захария Яковлева в 1832 году иерей Петр Терновский был назначен настоятелем Татианинской церкви. И хотя затяжной конфликт в итоге разрешился, Московскому университету пришлось заново строить свой собственный домовый храм.

Усадьба Пашковых на Моховой и Московский университет

В 1832 году Николай I купил для Университета усадьбу Пашковых на Моховой, расположенную между Воздвиженкой и Большой Никитской. Эта местность имеет очень интересную историю.

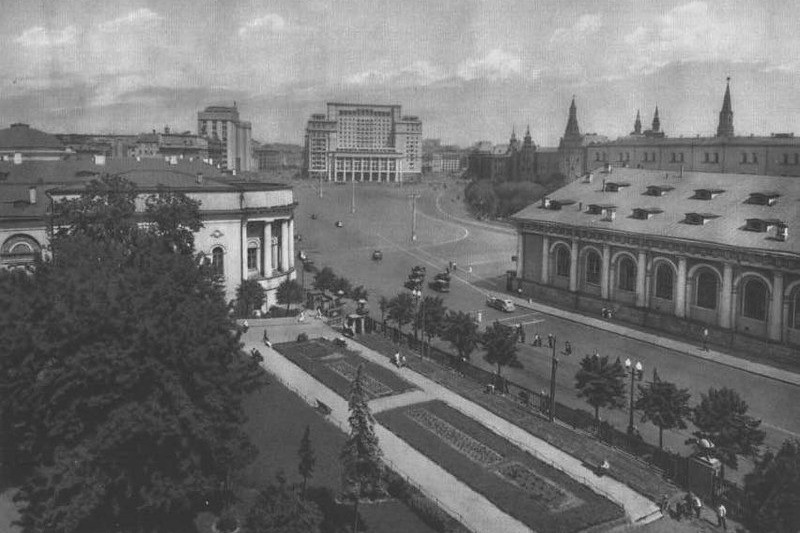

Название улицы Моховая (в советское время — проспект Маркса) происходит не от якобы находившегося здесь в старину болота, покрытого мхом, а от особого торгового ряда, располагавшегося на этом месте, где продавали сухой мох для деревянных домов.

Улица Большая Никитская (в советское время — улица Герцена) названа так по стоявшему на ней древнему монастырю. Он был основан в 1582 году боярином Никитой Юрьевичем Романовым, отцом патриарха Филарета и дедом первого русского царя из этой династии, на месте церкви св. великомученика Никиты. Монастырь был полностью уничтожен в ХХ веке, но память о нем сохранилась в названии улицы. А Воздвиженкой в конце XVII века стала улица Смоленская (в советское время — проспект Калинина). Новое название она получила по Крестовоздвиженскому монастырю, стоявшему на ней с 1450 года и сгоревшему во время наполеоновского нашествия на Москву.

На территории между этими улицами в XVI веке стоял Опричный двор Ивана Грозного, одно из зданий которого сохранилось до нашего времени в перестроенном виде в глубине между Аудиторным корпусом, Психологическим институтом и Научной библиотекой МГУ — сейчас там учебно-полиграфическая лаборатория факультета журналистики.

В XVII веке эту территорию занял двор князя Черкасского, а затем участок перешел к адмиралу А. Ф. Апраксину.

В первой четверти XVIII века здесь было владение князя Долгорукова, одного из «птенцов гнезда Петрова», которого после его падения при дворе сослали в Нарву, усадьбу же конфисковали и в 1737 году передали Медицинской коллегии, разместившей здесь Главную аптеку.

В небольшом флигеле на углу Б. Никитской и Моховой была квартира аптекаря Липольда, а во дворе усадьбы устроили аптекарские огороды.

В 1784 — 1786 гг. архитектор В. И. Баженов построил роскошный особняк для богача П. Е. Пашкова, сына денщика Петра Великого (знаменитый Пашков дом на углу Моховой и Знаменки). В 1793 году здания Главной аптеки также перешли во владение Пашковых, которые собирались давать здесь балы и театральные представления. Баженов начал возводить усадьбу Дарьи Пашковой. Главный усадебный дом находился в центре, а по бокам располагались два флигеля, причем Баженов использовал уже существующие здания, принадлежавшие Главной Медицинской Коллегии, в том числе и аптекарский флигель. Однако строительство не было завершено, и в аптекарском флигеле владелец усадьбы А. И. Пашков в 1797 году устроил конный манеж.

С 1806 года начинается новая страница удивительной истории этого здания, связанная с открытием в нем первого в Москве казенного театра. На этом следует остановиться подробней, потому что история театра в пашковском флигеле вызвала наибольшее количество спекуляций в недавнее время.

Театральная группа из актеров-студентов Московского университета — первый студенческий театр — возникла в 1756 году под руководством Михаила Матвеевича Хераскова, который вместе с А. П. Сумароковым писал для его репертуара пьесы. Среди актеров этого театра были Я. П. Булгаков, впоследствии известный литератор, и студент Университета Денис Иванович Фонвизин, будущий драматург. Дебютировала в нем и первая русская актриса Авдотья Михайлова. Хороших актеров по повелению Елизаветы Петровны награждали шпагами «для поощрения талантов». Постоянной сцены не было, и театр играл то у Воскресенских ворот, то в Университетских корпусах, то в доме Локателли у Красных прудов. Там состоялся первый спектакль «Сердечный магнит» — «драма увеселительная, с музыкой, в трех действиях, перевод с итальянского студента Егора Булатницкого, белыми стихами». Не было у студенческого театра и постоянной, оформившейся труппы: окончив Университет, актер часто оставлял и его сцену.

Неоднократно деятельность театра то прерывалась, как в 1761 году, когда он «обрушился совершенно», то начиналась вновь. Тем временем в 1766 году князь Н. И. Титов создал московскую театральную труппу, в которую вошли В. П. Померанцев, комик А. Г. Ожогин, Н. Ф. и И. И. Калиграф. Она просуществовала недолго — до 1769 года.

В 1776 году московский губернский прокурор князь П. В. Урусов получил привилегию «быть содержателем всех театральных в Москве представлений» и взял на себя московский публичный театр, приняв компаньоном англичанина М. Е. Медокса. Ядро новой труппы составили актеры студенческого театра Московского университета, актеры из бывшей труппы Титова, а также Е. Н. и С. Н. Сандуновы (будущие владельцы прославленных московских бань) и П. А. Плавильщиков. В 1776 — 1780 гг. спектакли московского публичного театра, в том числе знаменитый «Дмитрий Самозванец», проходили в доме Р. И. Воронцова на Знаменке. Позже право держать театр полностью перешло к Медоксу, купившему землю у князя Лобанова-Ростовского на Петровке, в приходе древней церкви Спаса, что в Копье. В 1780 году архитектор Розберг за пять месяцев выстроил там каменное здание театра, который стал именоваться Петровским — по названию улицы. В мае 1805 года перед началом спектакля «Русалка» за кулисами начался пожар и здание полностью сгорело. Сам Медокс разорился, и его театр перешел в ведение казны. Так в Москве возник первый Императорский театр.

10 апреля 1806 года у А. И. Пашкова, владельца усадьбы на Моховой, был арендован бывший аптекарский флигель, где он устроил манеж. Здание перестроили для театральных постановок, которые шли с перерывами до 1824 года. Уже в 1807 году архитектор К. И. Росси построил специально для театра деревянное здание у Арбатских ворот, однако оперы, балеты и драматические произведения чаще всего проходили в полюбившемся пашковском флигеле. Он сильно пострадал во время пожара 1812 года, но был восстановлен, тогда как деревянный театр у Арбатских ворот полностью сгорел.

Время от времени спектакли московского театра шли и в доме С. С. Апраксина на Знаменке, а с 1814 года они возобновились на сцене пашковского флигеля. Первой пьесой, поставленной там после Отечественной войны, была драма Бориса Федорова «Крестьянин-офицер, или Известие о прогнании французов из Москвы». Она прошла тридцать раз подряд и пользовалась огромным успехом у публики. Сохранилось воспоминание современника, посещавшего этот театр в 1818 — 1820 гг.: «Там, где теперь алтарь Университетской церкви, была театральная гардеробная, и когда начинался съезд артисток, артистов и кордебалетов (в огромных каретах), можно было видеть из окон всю эту разукрашенную суматоху: окна или вовсе не занавешивались, или занавешивались плохо. В бенефисы какой-нибудь неведомый театральный посланец раздавал нам несколько билетов, разумеется, в раек, со словами: «Хлопайте, господа, больше!» Близость театра давала возможность, у кого были деньги, посещать лучшие спектакли. Все помнится: и «Эдип в Афинах» (Семенова), и «Дмитрий Донской», и «Поликсена», и «Русалка».

На сцене пашковского флигеля в 1817 году в спектакле «Коварство и Любовь» дебютировал Мочалов, а 20 сентября 1822 года здесь состоялось первое московское выступление М. С. Щепкина в пятиактной комедии Загоскина «Господин Богатонов, или Провинциал в столице».

Однако Императорскому Московскому театру вскоре стало тесно в пашковском флигеле, и в 1824 году архитектор О. И. Бове строит на Цветочной (Петровской) площади в Москве два здания в стиле классицизма. Одно из них он возводит на земле купца-театромана Варгина, перестроив его собственный дом. В нем 14 октября того же года состоялось открытие Малого театра, где ставились драматические спектакли. 18 января 1825 года был открыт Большой театр, построенный на месте сгоревшего Петровского театра Медокса, — там проходили оперные и балетные представления. Оба здания составили единый архитектурный ансамбль площади, получившей название Театральной, а цветочный рынок был перенесен на Трубную.

Два великих русских театра действительно родились в стенах скромного пашковского флигеля, но тогда он не имел никакого отношения к Московскому университету. Ему еще только предстояло войти в историю в качестве домового университетского храма св. мученицы Татианы.

1837 — 1919 годы. Духовенство и прихожане

В 1826 году вся усадьба перешла во владение В. А. Пашкова, который и продал ее в плохом состоянии Московскому университету.

Немедленно начались работы по строительству новых Университетских корпусов под руководством архитектора Е. Д. Тюрина. В 1833 — 1836 гг. он перестроил главный усадебный дом в Аудиторный корпус (так называемое «новое здание» Университета), левый флигель — в библиотеку, а театральный (правый) флигель — в Университетскую церковь.

Помимо внутренних перестроек Тюрин заменил коринфскую колоннаду на стройную и более строгую дорическую и завершил широким аттиком изящную полуротонду флигеля, выходящую на Моховую улицу. Перед архитектором стояла сложная задача — создать единый архитектурный ансамбль Университетских зданий, то есть стилистически объединить свои постройки с Главным корпусом Казакова-Жилярди, — однако справился он с ней превосходно.

Тюрин считал честью работать для Московского университета и трудился бесплатно, а впоследствии подарил Университету свою личную коллекцию живописи, в которой были полотна Рафаэля и Тициана. Он собирал ее всю жизнь.

12 (25) сентября 1837 года митрополит Московский Филарет, причисленный к лику святых в декабре 1994 года, освятил домовую церковь Университета в присутствии министра просвещения графа С. С. Уварова и возвел священника храма, профессора Богословия П. М. Терновского в сан протоиерея. По окончании богослужения Святитель обратился к собравшимся в храме:

«Итак, вот дом молитвы под одним кровом с домом любомудрия. Святилище таин приглашено в жилище знаний, и вступило сюда, и здесь основалось и утвердилось своими тайнодейственными способами. Видно, что религия и наука хотят жить вместе и совокупно действовать к облагораживанию человечества». Напомнив, что истинное просвещение возможно только во Христе, святитель Филарет призвал всех «просвещенных и непросвещенных века сего»: «Приступите к Нему — благоговеющим умом, верующим сердцем, молящимся духом, послушной волей, приблизьтесь, приступите к Нему и просветитеся, и лица ваша не постыдятся».

Интерьер нового храма

Интерьер новой Университетской церкви отличался таким же великолепием, как и убранство первого Татианинского храма. Первоначально ее расписывал тот же Антон Клауди.

Невысокий трехъярусный иконостас завершался Распятием над Царскими вратами. По краям находились скульптурные изображения двух коленопреклоненных ангелов работы мастера И. П. Витали: справа от Распятия — Ангел Радости, слева — Ангел Скорби.

Над Царскими вратами помещалась надпись «Приступите к Нему и просветитеся»; эти же слова были выбиты на «челе храма» — на фронтоне церкви.

В 1855 году к столетнему юбилею Университета итальянский художник Ланжелотти расписал стены и потолок, а преподаватели и студенты по подписке собрали деньги на приобретение для церкви двух икон кисти итальянского живописца Рубио — святителя Николая Чудотворца и святой Елисаветы Праведной, выполненных в превосходном византийском стиле.

Фотография интерьера храма начала XX века

Кроме того, бывший попечитель Московского университета граф С. С. Строганов подарил храму две иконы — Спасителя и Богоматери, написанных тем же Рубио и в том же стиле.

Прихожане любили и украшали свой храм: вышивали бархатные пелены, воздухи. С. И. Клеменков подарил Университетской церкви полное священническое и диаконское облачение из серебряной ткани, а действительный камергер А. Н. Бахметев преподнес хрустальные с позолотой свечи к престолу и ко всем местным иконам, изготовленные на его собственном заводе.

В 1851 году попечитель, профессора и студенты пожертвовали 385 рублей на приобретение для домового храма напрестольного Евангелия в серебряной позолоченной оправе.

Вскоре у Татианинской церкви появилась святыня: в 1855 году историк М. П. Погодин передал в дар Университетскому храму частицу мощей св. Кирилла, которую ему преподнесли в 1835 году в Пражском соборе, где хранится десница святого просветителя славян. По просьбе Погодина настоятель собора каноник Пемира в присутствии профессоров Шафарика и Ганки отделил часть св. мощей, положил в особый ковчег и вручил его московскому историку вместе с документом, где на латинском языке был засвидетельствован этот дар.

В 1862 году в Московском университете впервые торжественно чествовали память свв. Кирилла и Мефодия, учителей Словенских, и богослужения проходили в Татианинской церкви.

Каждый год 12 (25) января в церкви торжественно служили молебен с акафистом святой мученице Татиане — небесной покровительнице Московского университета. После обедни все шли в актовый зал, где проходила официальная церемония, и потом уже начиналась студенческая вольница. Один из выпускников Университета Дон Аминадо, находясь в эмиграции в 1928 году, написал стихи о Татьянином дне, передав всю теплоту и душевность этого праздника:

Потом приказ: «Будите спящих!

Зажечь костры!» — И меж костров

Ты видишь старых, настоящих

Твоих седых профессоров,

Которых слушали вначале.

Ты помнишь, как мы их качали,

Как ватный вырвали рукав

Из шубы доктора всех прав!

Как хохотал старик Ключевский,

Как влез на конный монумент

Максим Максимыч Ковалевский –

Уже толстяк, еще доцент.

Без домового храма не обходилось ни одно Университетское торжество, ни одно событие в Университетской жизни, будь то открытие лаборатории или новой учебной аудитории, научные чтения или посещения почетных гостей.

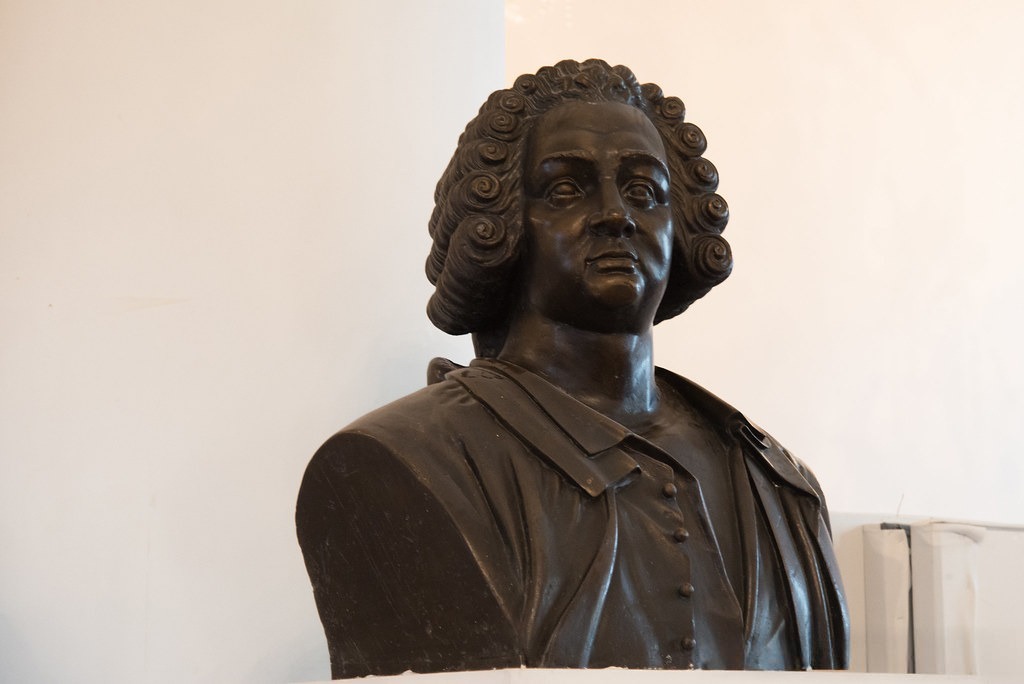

В Татьянин день 1877 года духовенство Университетской церкви освятило первый памятник М. В. Ломоносову работы С. И. Иванова, установленный перед Аудиторным корпусом.

Во время Великой Отечественной войны постамент памятника был поврежден осколками упавшей неподалеку фашистской фугасной бомбы. Тогда, в 1944 году, его поставили на парадную лестницу клуба МГУ. На его место установили сначала памятник работы советского скульптора Меркурьева, изображавший молодого Ломоносова, а в 1957 году — новый памятник, выполненный И. Козловским, который и стоит сейчас перед зданием факультета журналистики на Моховой.

В домовой церкви, как и в других православных храмах, проводили богослужения и совершали требы, только ее прихожанами были в основном преподаватели, студенты и служащие Московского университета.

В конце февраля 1852 года в Татианинской церкви отпевали Н. В. Гоголя, хотя он был прихожанином храма преп. Симеона Столпника на Поварской, но состоял почетным членом Московского университета. Гроб с телом Гоголя вынесли на руках его друзья, а также Университетские профессора и проводили на кладбище Данилова монастыря. Как воспоминали современники: «За ним шло несметное число лиц из всех сословий, которым не видно было конца».

В начале октября 1855 года в домовой церкви отпевали любимого студентами Тимофея Николаевича Грановского, читавшего свои блестящие публичные лекции по истории средневековой Европы в актовом зале Московского университета, куда собирались слушатели со всей Москвы. Русский этнограф И. Г. Прыжов, присутствовавший на похоронах Грановского, позднее описал их так: «6 октября, вечером, ученики и друзья собрались к нему на квартиру и вынесли покойного в Университетскую церковь. Тут у гроба ночью сходились все друзья и товарищи, которых жизнь раскидала по разным углам, сходились, жали друг другу руки. Гроб несли студенты. У лестницы Университетской церкви, убранной цветами и зеленью, гроб встретили и взяли на руки профессора. 7 октября Грановского похоронили. Друзья, ученики и студенты несли гроб до самой могилы на Пятницкое кладбище. Во всю дорогу два студента несли перед гробом неистощимую корзину цветов и усыпали ими путь, а впереди шел архимандрит Леонид, окруженный толпою друзей покойного, вместо духовенства, которое с профессором Терновским уехало вперед… Опустили в могилу Грановского и плотно укрыли ее лавровыми венками».

В домовом Университетском храме отпевали и великого русского историка государственной школы Сергея Михайловича Соловьева в 1879 году, и биолога Щуровского в марте 1884 года, и питомца Московского университета поэта А. А. Фета 24 ноября (7 декабря) 1892 года. Заупокойную литургию по нему совершил протоиерей храма Христа Спасителя А. И. Соколов вместе с приходским духовенством церкви Благовещения Пресвятой Богородицы, что на Бережках, и Крестовоздвиженской церкви, что на Вражке. Хор был приглашен из Чудова монастыря в Кремле. На отпевание Фета в Университетскую церковь пришли члены Общества Любителей Российской Словесности вместе с его председателем Н. С. Тихонравовым, делегация от Психологического Общества во главе с Н. Я. Гротом, многие профессора и студенты Московского университета. После прощания с телом гроб вынесли из церкви, поставили на катафалк, и похоронная процессия направилась к Курскому вокзалу. По дороге совершили две литии — у церкви св. Параскевы Пятницы в Охотном ряду и у храма свв. Косьмы и Дамиана на Маросейке, близ дома, где в молодости жил поэт. А. А. Фет был похоронен в фамильном склепе села Клейменова Орловской губернии Мценского уезда.

В мае 1896 года, в день коронации Императора Николая II, в Татианинской церкви прощались с физиком А. Г. Столетовым и провожали его гроб на Курский вокзал.

С. Н. Трубецкой, первый избранный ректор Московского университета, скончался от инсульта в 1905 году в Петербурге на приеме у министра — его отпевали в Университетском храме во время революционных студенческих волнений. В знак протеста против самодержавия и Православной Церкви некоторые воинственно настроенные студенты не пошли в Татианинский храм, а собрались на «спевку» в соседнем Аудиторном корпусе и пели там «Вы жертвою пали…» до окончания службы.

Наконец, в 1911 году в Университетской церкви отпевали историка и мыслителя В. О. Ключевского.

Конечно же, в домовом храме св. Татианы не только отпевали — здесь с разрешения Университетского начальства венчали студентов и крестили детей преподавателей и служащих по их желанию.

Есть косвенные свидетельства, что именно здесь в 1892 году крестили маленькую Марину Цветаеву. Она была дочерью профессора Московского университета Ивана Владимировича Цветаева, основателя Музея Изящных Искусств на Волхонке, и Таинство Крещения совершил протоиерей Н. А. Елеонский, его близкий друг. Крестной матерью стала Надежда Александровна Сытенко, жившая неподалеку от Цветаевых в переулке Садовских (ныне — Мамоновский переулок). Через два года, вероятно, в той же Университетской церкви крестили младшую сестру Анастасию. В семилетнем возрасте Марина впервые исповедовалась священнику Н. Елеонскому в церкви св. Татианы и осознанно причастилась. Это запало в душу великой поэтессы — позднее она вспоминала о своей «первой православной исповеди» в Университетском храме. Весной 1901 года вся семья Цветаевых говела здесь перед Пасхой. Анастасия Ивановна писала, что высокий сводчатый потолок в церкви придавал службе домашний уют и создавал в храме особую атмосферу.

8 (21) ноября 1911 года, вскоре после назначения Н. С. Боголюбского настоятелем Татианинской церкви в Московском университете торжественно отмечали двухсотлетнюю годовщину со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова. По предложению историко-филологического факультета в мае 1910 года была создана специальная комиссия из восьми человек для организации этого праздника. Было принято решение перенести Университетское торжество с 8 (21) ноября 1911 года на 12 (25) января 1912 года, чтобы, во-первых, не отмечать день рождения (и день Ангела) М. В. Ломоносова одновременно с Санкт-Петербургской Академией Наук, а во-вторых, чтобы чествование памяти великого русского ученого и поэта состоялось в день ближайшей годовщины Университета «как учреждения, по своей идее и деятельности теснейшим образом связанного с личностью и деятельностью Ломоносова». Однако 8 (21) ноября 1911 года Московский университет почтил память своего основателя в домовой церкви св. мученицы Татианы. В Университетском храме в этот день была отслужена панихида по Ломоносову, и настоятель произнес слово на текст «Дивен Бог во святых своих». Его речь прекрасно показывает действительное отношение Православной Церкви и дореволюционной университетской науки к личности М. В. Ломоносова: «Россия вся знает его как великого своего гражданина, отдавшего весь свой гений и все свои силы подвигам на ее преуспеяние и на приобщение ко всемирной культуре, умершего со светлыми мечтами о ее будущем духовном росте и величии. И сама Церковь присоединяется к общему торжеству своим молитвенным воспоминанием о приснопамятном юбиляре, как об одном из славных питомцев своей школы, двигателе духовного просвещения и незабвенном певце величия Божия».

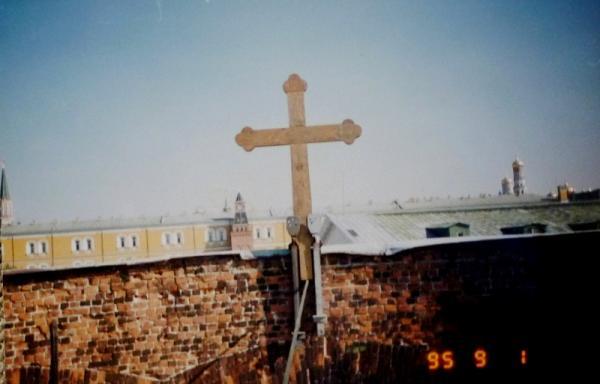

В 1908 году Татианинская церковь обновилась: художник Короленков отреставрировал иконостас, и его при пении хора освятил протоиерей Н. А. Елеонский. В 1913 году на храме был установлен деревянный четырехконечный крест, а на фронтоне появилась новая надпись: «Свет Христов просвещает всех», сделанная древнеславянской вязью.

Не прочитали. Не просветились. В России грянула революция.

Храм после 1917 года

В январе 1918 года декретом СНК РСФСР Церковь была отделена от государства и школа — от Церкви. Особым распоряжением Наркомпросса домовые церкви во всех учебных заведениях были закрыты.

Богослужения в Татианинской церкви не проводились с 1918 года — они совершались в Георгиевской церкви, которой словно суждено было сопровождать Университет вплоть до собственной гибели в 1932 году. (Теперь на ее месте громадный дом в стиле «сталинского ампира», построенный в 1934 году архитектором Жолтовским между гостиницей «Националь» и зданиями Московского университета.) В ней же тайком праздновали Татьянин день в январе 1920 года — 165-летний юбилей Университета. Потом большевики запретили этот старинный праздник.

В конце 1918 года была сделана попытка спасти Татианинскую церковь и сохранить ее хотя бы как музей.

26 декабря 1918 года Правление Университета обратилось в юридический отдел совета рабочих депутатов Городского района, указывая, что «в настоящее время церковь закрыта, богослужения не производятся, но постановлением № 1919 Всероссийской коллегии по делам музеев и охраны памятников искусства и старины народного комиссариата по просвещению от 18 октября церковь признана имеющей исторический и художественный интерес и в силу этого должна со всем ее имуществом оставаться неприкосновенной».

Однако это обращение никакого результата не имело, так же, как и постановление Всероссийской коллегии. Татианинская церковь оставалась закрытой, но нетронутой до весны 1919 года, пока ректор М. Новиков не попал под суд за свою медлительность и неисполнение декрета о ликвидации домовых церквей.

Московский совет рабочих и крестьянских депутатов, получивший порицание за «нераспорядительность», поспешил исправить свою оплошность. На Моховую был направлен специальный отряд, чтобы ликвидировать наружную православную символику со здания Университетской церкви — крест, икону св. Татианы и надпись на фронтоне.

Ректора М. Новикова пригласили присутствовать и подписать протокол. Уже находясь в эмиграции, он вспоминал об этом: «Наступила ненастная ночь, а когда я прибыл в Университетскую церковь, то разразилась жестокая гроза. Точно в назначенное время (в полночь — Е. Л.) подъехали два грузовика с рабочими, которые под проливным дождем при грозных раскатах грома и блеске молнии приступили к своей разрушительной работе. Крест и икона были сняты довольно быстро, но сбивание надписи потребовало значительного времени. Лишь под утро работа закончилась, и распорядитель явился ко мне для подписания протокола. Все было проведено с обеих сторон вполне корректно. Что же касается рабочих, то несмотря на то, что был послан, по-видимому, особенно испытанный кадр, в лицах и движениях их явно сквозило смущение, вызванное как странностью порученной им ночной работы, так и грозной картиной разбушевавшейся стихии».

Однако процесс над Новиковым продолжался: осенью 1919 года у него на квартире был сделан обыск, и он избежал ареста только потому, что вовремя уехал из Москвы. Опальный ректор вернулся через десять дней, когда дело прекратили и засаду в квартире сняли, но тем не менее историк М. Н. Покровский, заместитель наркома просвещения А. В. Луначарского, посоветовал ему не оставаться дома и «на всякий случай несколько ночей переждать с этим». Так расплачивался М. Новиков за свою медлительность в религиозном вопросе.

Вскоре появился приказ ликвидировать интерьер храма, однако иконы и церковное имущество были признаны художественной ценностью (Рубио при этом был перепутан с Рублевым) и не подлежали реквизиции. Их сложили в алтаре, который отделялся особой перегородкой от остального пространства церкви. Дальнейшая их судьба пока неизвестна. Наиболее вероятно, что после 1922 года иконы передали в соседние храмы, и они оказались, в конце концов, в церкви Большого Вознесения у Никитских ворот. Возможно, что иконы Татианинского храма погибли вместе со всем интерьером Вознесенской церкви после ее закрытия в 1931 году, хотя это только предположение.

Церковное паникадило переделали в обыкновенный светильник, при этом уничтожив его нижнюю часть. Сейчас оно находится в подсобной комнате на втором этаже Фундаментальной Научной библиотеки МГУ на Моховой.

Скульптура Ангела Радости была передана в Донской монастырь, где она украсила надгробие князя Голицына в церкви св. Михаила Архангела. Весной 1995 года в фамильной усыпальнице Голицыных началась реставрация, поэтому все надгробные скульптуры, в том числе и Ангел из Татианинского храма, были демонтированы и отправлены в Музей русской архитектуры им. Щусева.

В помещении церкви был устроен читальный зал: в храме были поставлены книжные шкафы юридического факультета. На фронтоне здания сделали новую надпись «Наука — Трудящимся», но потом ее сняли. А в 1922 году, в пятую годовщину октябрьской революции, здесь был открыт клуб. Тогда-то из церкви увезли иконы вместе со всем имуществом и сломали прекрасную коринфскую колоннаду иконостаса, которая сохранялась с 1918 года. Внутреннее пространство старинного здания также подверглось значительной перестройке.

Более четверти века в бывшем храме проводились комсомольские и партийные собрания, где выступали Луначарский и Бухарин, а 4 ноября 1927 года Маяковский прочитал только что законченную поэму «Хорошо».

В стенах клуба произошло много важных событий, связанных с Университеской жизнью и историей. 27 ноября 1936 года академик Н. Д. Зелинский, выступая здесь на сессии, посвященной 225-летию со дня рождения М. В. Ломоносова, предложил присвоить имя великого русского ученого Московскому университету. Его предложение было принято, и с 7 мая 1940 года МГУ стал носить имя своего основателя. 17 марта 1948 года именно здесь прошел митинг, посвященный строительству новых Университетских зданий на Ленинских (ныне Воробьевых) горах.

13 декабря 1965 года в стенах бывшего Татианинского храма возникло Общество охраны памятников истории и культуры, в котором работали А. Ч. Козаржевский и М. Т. Белявский.

Здесь же проходили и культурные вечера, на которых бывали Л. В. Собинов, В. И. Качалов. В фойе клуба в 50-х годах репетировал и играл Симфонический оркестр.

Студенческий театр

Однако наиболее значительное событие произошло 6 мая 1958 года, когда великая актриса русской сцены Александра Александровна Яблочкина торжественно разрезала ленту и открыла Студенческий театр, продолжая традицию классического университетского театра. «Несите красоту и правду жизни людям!» — напутствовала актеров в своем приветственном слове А. А. Яблочкина.

Первым руководителем Студенческого театра в 1958-1960 гг. был молодой, но очень талантливый режиссер Ролан Быков. Спектакль по пьесе чешского писателя П. Когоута «Такая любовь», поставленный в те годы, явился целым событием в московской культурной жизни. В главной роли дебютировала студентка МГУ Ия Савина. Театр воспитал много известных актеров — Аллу Демидову, Александра Филиппенко, Марка Захарова. В 1960-1968 гг. руководителем Студенченского театра стал известный впоследствие кинорежиссер Сергей Юткевич, а затем его сменил С. И. Туманов. Тогда, в хрущевскую «оттепель», этот театр действительно был отдушиной для творческой молодежи, и он подарил русской культуре немало выдающихся имен. Его популярность была так велика, что троллейбусная остановка на ул. Герцена называлась «Студенческий театр МГУ». О том, что осквернена церковь, что в святом алтаре размещается сцена, а в самом храме — зрительный зал, тогда как-то не думали — не принято было, нельзя.

В 1985 году главным режиссером Студенческого театра стал Евгений Иосифович Славутин. Его приход ознаменовался постановкой известного спектакля «Черный человек, или Я, бедный Сосо Джугашвили», который с успехом прошел в 1988 году. Однако затем волна пошлости, падение нравов и эстетического вкуса, коммерческая лихорадка не миновали Студенческий театр. На его подмостках появились такие постановки, как «Вальпургиева ночь, или Шаги командора» с различными непристойностями, «Чудная баба», «Фонтан любви к ближнему», кабаре «Синие ночи» с эротикой «в пределах нормы, диктуемой хорошим вкусом интеллигентных людей, которые в МГУ еще не перевелись» («Российская газета»), спектакль «Приди ко мне в постель, или Любовь со скелетом», «изящно пародирующая штампованные образы, уже успевшие возникнуть и в нашей новой жизни, — бизнесменов, рэкетиров, «светских дам»… («Газета для женщин»). Со сцены Студенческого театра «ложный опенок русского андеграунда» Александр Кривенко оглашал «в полный голос» свои философские вирши: «Когда раздавишь ты случайно таракана, Подумай о превратностях судьбы». Национальные чувства поэта также не отличались особой глубиной и любовью к Отечеству: «Я русский бы выучил, Только зачем? КАК не любить мне Землю эту?!» (отрывок из стихотворения «Родине»).

Руководство Студенческого театра заботилось не только о культурном воспитании молодежи, но и о более практических вещах. Здесь прошла выставка дорогих породистых собак «Мастиф — 93», входной билет на которую стоил сто долларов, что явно не было рассчитано на тянущихся к «очагу» культуры Университетских студентов. Впрочем, присутствие студентов не предполагалось и совсем не требовалось: большинство зрителей были «столичными бизнесменами, пришедшими оттянуться» и членами «постоянного элитного клуба Back Stage», которые «привыкли к тому, что театр всегда делал их соучастниками действа» («Московский комсомолец», 4 февраля 1994 года). И вполне обоснованной представляется точка зрения многих сторонних наблюдателей, что в скором времени на углу Моховой и Б. Никитской улиц в уникальном историческом здании незаметно появился бы элитный ночной клуб с сугубо коммерческими устремлениями, да и место — в самом центре Москвы — очень подходило для такого престижного заведения.

К счастью, этого не случилось.

Время шло, меняло судьбы и расставляло все по своим местам.

Начало возрождения

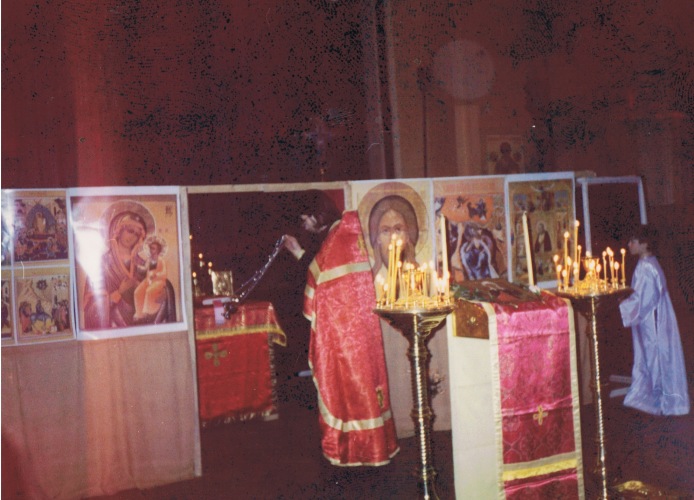

25 января 1991 года в храмовых стенах, но все еще в помещении Студенческого театра впервые после долгих десятилетий тотального атеизма отслужил молебен святой Татиане Святейший Патриарх Алексий.

В 1992 году, выступая в МГУ, в присутствии ректора Виктора Садовничего и мэра Москвы Юрия Лужкова Патриарх выразил пожелание возродить университетский храм:

«У учащихся Университета должна быть возможность не только приобретать теоретические знания, но и активно участвовать в церковной жизни. В связи с этим естественно стоит вопрос о храме в стенах вашего учебного заведения, где могло бы регулярно совершаться богослужение… Ко мне обращались и ученые, и студенты с ходатайством об открытии при МГУ храма святой мученицы Татианы. Ведь то, что находится сегодня на месте храмового алтаря, иначе как кощунством назвать нельзя… Татьянин день является университетским праздником. И этот храм должен быть возрожден..» (Московский церковный вестник. — 1993. № 1)

В 1993 году группа профессоров обратилась к ректору МГУ с предложением восстановить домовый университетский храм на его историческом месте. И вообще, как отмечалось, не мешало бы празднование Дня Татьяны начинать, как в былые времена, молебном в университетской Татьянинской церкви и не сводить его, как в последние годы, только к торжественному концерту на Воробьевых горах, молодежным гуляньям и грандиозной студенческой пьянке, но дать этому празднику несколько иное направление.

Ученый совет МГУ одобрил инициативу профессорско-преподавательского состава и 20 декабря 1993 года постановил: «Восстановить в прежнем виде архитектурный памятник — здание Московского университета по ул. Герцена, 1. Воссоздать в этом здании православную домовую церковь Московского университета…».

Студенческому театру приказом ректора МГУ В. А. Садовничего от 17 марта 1994 года выделялись другие помещения: в главном здании МГУ на Воробьевых горах и в старом здании на Моховой.

27 апреля 1994 года по согласованию с ректором МГУ указом Патриарха Алексия II в бывшем храме святой мученицы Татианы учреждено Патриаршее подворье. Исполняющим обязанности настоятеля возрождаемого университетского храма назначается священник Максим Козлов, выпускник кафедры классической филологии филологического факультета МГУ, доцент Московской Духовной Академии. До начала богослужений в Татьянинской церкви отец Максим служил в Казанском соборе на Красной площади. Именно там собираются первые прихожане будущего храма, появляются первые студенты и преподаватели — ядро православной университетской общины.

Первый настоятель возрожденного храма прот. Максим Козлов

Итак, начало возрождению храма святой Татианы, казалось бы, положено. И началось восстановление? — Нет! Началось…

«Плевать на всех, кто в рясах появится!», или Ребята, давайте жить дружно...

Распродавайте — на вес — часовни,

Монастыри — с молотка — на слом.

Рвитесь на лошади в Божий дом!

Перепивайтесь кровавым пойлом!

Стойла — в соборы! Соборы — в стойла!

Марина Цветаева. «Лебединый стан»

(Как предполагают историки, именно в Университетской церкви была крещена и впервые исповедовалась и причащалась Марина Цветаева, дочь профессора Московского университета И. В. Цветаева.)

Но еще до Информационного суда, вскоре после нашумевшего молебна, Студенческий театр проводит отчаянную акцию, рассчитанную на формирование общественного мнения массового обывателя посредством СМИ.

1 июня 1994 года в церковных стенах руководство театра дает пресс-конференцию для специально приглашенных «своих» журналистов; при входе стояли вышибалы и «отсеивали» нежелательных людей. На пресс-конференцию не был пропущен юрист церковной общины, а православные студенты и студентки вынуждены были проявлять незаурядные актерские способности, чтобы «обвести» бдительных театральных церберов. Однако эта пресс-конференция неожиданно для самих театралов приобрела столь скандальный характер, что в СМИ о ней прошло лишь несколько жиденьких нейтральных сообщений. Что же произошло 1 июня и почему организаторы театрального фарса не стали тиражировать репортажи об этой пресс-конференции?

Вначале все шло по плану: в защиту театра один за другим выступили приглашенные почтенные театральные корифеи — Марк Захаров и Розовский, другие деятели искусства. Выразили почтение к идее восстановления храма Христа Спасителя, согласились с тем, что Университету действительно нужна своя домовая церковь (ну, когда-нибудь и ее построим, где-нибудь), потом посетовали, что «очаг культуры и свободомыслия», Студенческий театр, «выкидывается на улицу», и пришли к выводу, что Студенческий театр лучше было бы не трогать, а оставить в здании храма — иначе «отечественной культуре будет нанесен непоправимый ущерб». Иначе — «это фашизм!» — подытожил режиссер Розовский.

Потом слово взял сидевший в зале некий поэт Зеленый, назвавший себя «любителем Родины». Этот «любитель Родины» выдвинул собственную концепцию культуры и ее отношения к христианству:

«Вы знаете, что культура существует многие десятки тысяч (?!?) лет… Религии всего-навсего — по крайней мере, той, которая сейчас нам предлагается — две тысячи лет. Культура зарекомендовала себя на протяжении столького времени! И мы еще ставим на весы пользу той и другой. Хотя, с моей точки зрения, очень мягко выражаясь, религия приносит сомнительную пользу. А польза культуры доказана десятками тысяч лет существования человечества…»

Слушая этот сумбур, мы почему-то вспомнили о Пушкине, который называл религию «вечным источником поэзии у всех народов». Но то — Пушкин, а это — поэт Зеленый. И «ставить на весы пользу того и другого…»

Атмосфера в зале резко оживилась, то и дело раздавались смешки, аплодисменты. А мы все слушали, слушали. Вдруг кто-то из зала, видимо, из наших проникших студентов громко заметил: «А как же Гоголь, которого отпевали на этом месте?». В ответ в зале раздался истерический хохот и возмущенные выкрики: «Причем тут Го-о-голь!» Театралы стали тревожно переглядываться, выискивать посмевшего внести диссонанс в ход конференции. Обстановка стремительно накалялась. Наконец, из президиума встал шеф-редактор газеты «Президент» Лев Шемаев и в запале быстро расставил все точки над «i». Не стесняясь в выражениях, он перевел разговор на опасность возрождения Церкви, на недопустимость «экспансии Православия» и призвал во что бы то ни стало воспрепятствовать открытию Университетского храма…

Все более распаляясь шеф-редактор стал говорить (вернее, выкрикивать) такое, от чего даже театралы пришли в смущение. Лев Шемаев с нескрываемой ненавистью озвучил то, что долго вызревало «за кулисами» театра и что, тем не менее, никто до этого не решался высказывать в открытую: «Я хочу сказать вам следующее: мне надоело смотреть, как в посткоммунистическом периоде нашей жизни взамен экспансии марксистской начинает все больше и больше развиваться экспансия Православия! И причем это наступление идет все больше и больше на светскую культурную жизнь России… Так вот, я хочу сказать: вот у меня есть внучка. Ее интересуют три вещи: футбол, теннис и математика. Все остальное ей до лампочки. Она будет плевать ходить на всех, кто в этих рясах там появится.

Почему Церкви нужно это место? — гневно продолжал Шемаев. — Это все из серии борьбы за души. Церковь устроится тут, и сюда придут студенты не только из МГУ, но и бауманцы и кто угодно. Это будет центр того же наступления Православия. Поэтому вопрос давайте решать сегодня, к сожалению… к сожалению, практически силовыми мерами. Если вы не поднимете студентов на серьезную акцию, не политическую, а студенческую тусовку по этому поводу, не обратитесь к президенту России, ничего не решить. Я — за решительные акции студентов! Но отступать — никогда в жизни. Ни-и-ко-гда!!!» — закончил редактор газеты «Президент».

Тогда один студент филфака МГУ встал и заявил, что устраивать шоу на месте алтаря Университетской церкви — это осквернение храма. В этот момент еще не успевший сесть Лев Шемаев снова взвился и прокричал: «А для нас, светских, — осквернение, что вы здесь хотите получить православную церковь!..»

На несколько мгновений в зале установилась напряженная тишина, заметно было некоторое смятение театралов, на глазах которых так нелепо скомкался весь сценарий разыгрываемого действа. Пытаясь хоть как-то исправить неловкое положение, Марк Захаров начал что-то долго говорить о терпимости, взаимопонимании, взаимодействии культуры и Церкви и т. п. Но было уже поздно, ничего не оставалось, как наскоро поблагодарить всех за присутствие, выключить телекамеры и спешно свернуть мероприятие. Тот всплеск ненависти к Церкви, который не смогли скрыть защитники и покровители Студенческого театра, наконец содрал с лицедеев последние маски. Даже мы, привыкшие ко многому, испытали шок от всего услышанного.

Цитаты из либеральной прессы

«Вот отдают помещение студенческого театра МГУ религиозной общине (…) Притворство? И со стороны политиков, и со стороны церкви, которая давно уже не в силах переварить то, что удалось проглотить». (Нуйкин А. Лицемерие // Московский комсомолец. 15.06.94).

«В декабре [1993 года] Ученый совет Московского университета принял решение о восстановлении домовой университетской церкви св. Татьяны в здании клуба на улице Герцена, д. 1. Решение несправедливое (…) Борьба продолжается». (И, взвившись, занавес шумит // Газета для женщин. 1994. № 3).

«По словам главного режиссера театра Евгения Славутина… [приказом ректора]… театр фактически — выбрасывают на улицу». (Два храма сталкивают лбами // Московская правда. 02.06. 94).

«Культурная значимость театра несомненна (…) Что же до эротики, то она в пределах нормы, диктуемой хорошим вкусом интеллигентных людей (…) Забаррикадировавшиеся студенты и руководство театра отказались выполнять приказ ректора как способный нанести прямой ущерб национальной культуре». (Вишняков В. «Сукины дети» засели на Моховой // Российская газета. 31.05.94).

«И еще один вопрос — почему такая торопливая, безудержная и бездумная щедрость только по отношению к православной церкви?». (Нуйкин А. Лицемерие).

«Актерам и поэтам к борьбе не привыкать. Чиновничья тупость, религиозный фанатизм, рабская покорность — все против них…». (Шато О. Непокорные ждут вас // Президент. 1-3 июня 1994 г.).

«Церковная же община во главе с отцом Максимом (…) тоже пытается сорвать с альма-матер дивиденды — коварно вынашивает планы регулярной богослужебной жизни в храме». (Марков А. Церковь вместо театра?//Куранты. 17.08.94).

«А в прошедшее воскресенье в здание театра пытались ворваться черносотенцы во главе со святым отцом…». (Два храма сталкивают лбами).

«В воскресенье 29 мая здание Студенческого театра пытались взять штурмом «памятники» и представители прочих подобных организаций. Не вышло…». (Шато О. Непокорные ждут вас).

«Актеры готовятся отражать новые попытки штурма. А ведь, казалось бы, для грешного лицедея содействовать Церкви — святое дело…». (Аргументы и факты: Москва. 1994. № 22).

«Схватка христиан с актерами (…) Удовлетворенные победой клерикалы (…) Нынешний скандал есть результат грехопадения (…) Разумеется, вина православных больше (…) Вина их не в том, что они захотели устроить в здании церковь, а в том, что, когда в просьбе было отказано, закрутили скандал и склоку, лишенную смирения и терпения (…) Бессмысленно каяться…». (Кротов Я. Горе нам — ибо мы победили! // Московские новости. 1994. № 22) (Я. Кротов — в прошлом «церковный» журналист. Легкость изложения сопоставима только с легкостью искажения фактов…)

Противостояние Татьянинской общины и Студенческого театра

Дальнейшие события, связанные с открытием Татьянинской церкви, все более принимали детективный характер…

Как оказалось, решение Ученого совета МГУ пришлось по вкусу не всем. И прежде всего руководству Студенческого театра — Е. И. Славутину и его супруге.

Основная масса студентов МГУ учится сейчас на Воробьевых горах и, казалось бы, Студенческому театру логичнее всего было бы переехать поближе к студентам, в главное здание МГУ. Но не так-то все было просто. Сразу нашлось множество «причин», по которым Студенческий театр никак не может и не должен переезжать на другое место. По словам руководства театра, выделенные ректоратом помещения не до конца отремонтированы и вообще «непригодны». И вообще, Студенческий театр останется на прежнем месте, по ул. Герцена, дом 1 — и точка!

С другой стороны, Славутин проявил большую обеспокоенность тем, что общине будущей церкви будет сложно проводить богослужения в здании, которое за бытность в нем театра стало стремительно разрушаться, пришло в крайний упадок, дало трещины и находится теперь в аварийном состоянии. Налицо крайняя самоотверженность: играть в разрушающемся здании мы согласны скорее, чем в недоремонтированном зале, а служить — не дадим, заботясь о ближнем. Не обошлось и без более крупных курьезов.

В марте 1994 года в интервью газете «Московский университет» главный режиссер, выявив в себе глубоко заложенные теологические задатки и возревновав о «чистоте церковных канонов», стал приводить целый ряд «богословских» аргументов, в силу которых, по его мнению, в данном здании университетской церкви — университетская церковь никак не может находиться.

На вопрос журналистки: «Здесь ведь с 1837 года по 1917-й находился храм?» г-н Славутин, ничтоже сумняшеся, ответил: «Здесь была домовая церковь, храма не было… Храм предполагает, что он стоит на земле, потому что верующий встает на колени, и должен вставать на землю, а не на воздух, и на втором этаже не может быть церкви, а это второй этаж, где у нас находится зал. И лестница, которая ведет в храм, она должна быть ниже человеческого роста, а здесь она вдвое выше. То есть храмом это никак нельзя назвать… Нужна ли университету церковь? Это вопрос проблематичный… Думаю, что это вопрос не первой необходимости» (Московский университет. — 1994. № 1).

Но были и другие, видимо, более веские причины, по которым театр не желал покидать облюбованное здание Университетской церкви — разумеется, о них прессе как-то не сообщалось. Здание находится в самом центре Москвы, напротив Кремля. И поскольку «прихожанами» Студенческого театра были не только студенты, но и, как говорилось выше, «столичные бизнесмены», то вполне объяснимым становится нежелание руководства театра покидать центр Москвы. Что если бизнесмены не захотят ехать «оттягиваться» куда-то там на Воробьевы горы?! Плюс к этому, там ректорат, университетское начальство — может не быть той свободы. Это здесь, на Моховой, как говорится, до Бога высоко, до ректора далеко…

Сориентировавшись в сложившейся ситуации, Славутин и Большакова, наконец, решаются поставить самый гениально срежиссированный спектакль Студенческого театра. Только теперь его сценой становятся уже не театральные подмостки, а средства массовой информации. На страницах газет, на радио и телевидении разыгрывается целая драма: актеры везде, где только можно, начинают кричать, что «театр выкидывается на улицу», «Церковь наступает на культуру». Вообще противопоставление Церкви и культуры — общее место в антицерковных выступлениях, связанных, как правило, с вопросами собственности. Не рискуя обвинять «защитников культуры» в заведомом искажении истины, мы можем с огорчением констатировать, что они добросовестно заблуждаются, искренне не подозревая о том, что христианская Церковь сформировала европейскую культуру, в частности, русскую. Пусть же это остается печальным свидетельством уровня их собственного соприкосновения с культурой. На удивление быстро в СМИ создается образ «гонимого», «опального театра» и «коварной», «клерикальной», «религиозно фанатичной» общины храма святой Татианы. Неудивительно, что этот новый спектакль получает бешеный успех, какого театр давно уже не видел.

Почувствовав «аншлаг», режиссеры добавляют в это представление несколько новых штрихов: на общину Университетской церкви и на ее настоятеля навешивают ярлык национализма, черносотенства. По замыслу авторов нового шоу, это «коричневое» клеймо окончательно сформирует общественное мнение и очернит любые дальнейшие попытки возрождения Университетского храма.

Расчет режиссеров оказался верным. Некоторые представители второй по древности профессии без промедления клюнули на аппетитную наживку. Началось смакованье. В СМИ разразилась открыто антицерковная кампания, на Татьянинскую общину и ее священника со страниц газет полились потоки грязи и откровенной клеветы.

Кульминационной точкой явился пасхальный молебен святой Татиане, отслуженный настоятелем и общиной 29 апреля 94-го года прямо под открытым небом во дворе журфака МГУ, перед стенами запертого храма (внутри забаррикадировались театралы). Собралось до двухсот человек — преподавателей и студентов, священнослужителей и интеллигенции. По окончании молебна и проповеди университетский священник Максим Козлов возглавил праздничный пасхальный крестный ход вокруг здания Храма и окропил святой водой наглухо запертые театральные двери (в газетах это будет названо «штурмом»). После этого все собравшиеся разошлись, недоумевая, когда же все-таки справедливость восторжествует и церковь будет возвращена.

Примечательно, что на этот молебен пришло несколько человек в формах «Памяти» и в казачьих костюмах — пришли, как выяснилось, по собственной инициативе и только помолиться. Но этого оказалось достаточно, чтобы раздуть из мухи слона. Вечером того же дня в прямом эфире диктор программы РТР «Вести» М. Пономарев попытался обвинить общину Татьянинской церкви «в разыгрывании национальной карты». Оживились и другие журналисты, на молебне не присутствовавшие. Описание молебна стало стремительно обрастать все новыми «подробностями». Например, ряд газет с тревогой сообщил о предпринятых верующими «боевиками» «попытках штурма», которые, правда, «не удались». (Самое курьезное то, что если бы собравшиеся на молебен 200 преподавателей и студентов в действительности захотели бы «штурмовать» здание театра, то это им несомненно удалось бы).

Как правило, приправлялись подобные заметки до боли знакомыми эпитетами из лексикона воинствующих атеистов 20-х годов. Лгали с энтузиазмом. Однако журналисты переусердствовали… Результат — постановление Судебной палаты по информационным спорам при Президенте РФ. Этого не ожидали даже режиссеры разыгранной драмы. Но все по порядку…

Решение судебной палаты по информационным спорам при Президенте РФ

«В Судебную палату обратился настоятель Домовой церкви св. мц. Татианы МГУ г-н Козлов с просьбой дать оценку достоверности и объективности содержания некоторых публикаций в СМИ о состоявшемся 29 мая 1994 г. молебне у стен храма св. мц. Татианы и принять предусмотренные Законом меры (… )»

Судебная палата установила, что авторы публикаций необоснованно:

дают резкую оценку действиям духовенства во время молебна, говорят о попытках черносотенцев во главе со святым отцом ворваться в здание Студенческого театра («Московская правда»),

подчеркивают, что молебен проходил под охраной боевиков «Памяти» («Российская газета»),

называют попытки представителей общины войти в здание штурмом («Президент», «Аргументы и факты»),

делают вывод, что община для достижения цели разыгрывает национальную карту (программа РТР «Вести»).

Судебная палата установила, что «(…) никаких доказательств использования духовенством членов общества «Память» в целях завладения зданием театра не имеется. Необоснованно также используются такие выражения, как «штурм», «разыгрывание национальной карты», неадекватно представляющие события (…)».

Судебная палата отмечает, что «ни один корреспондент газет, освещающих события, связанные с молебном 29 мая 1994 г., очевидцем их не являлся (…)».

Судебная палата «считает очень опасным при отражении данных событий применение в СМИ резких оценок, неэтичных выражений, попыток играть на национальных чувствах (…)».

После этого решения Информационного суда потоки омерзительной лжи в СМИ резко поутихли, журналисты вдруг почувствовали, что иногда за свои слова приходится держать ответ в инстанциях, в которых ложный пафос и словоблудие не имеют своего обычного действия. Но главное, противники возрождения церкви, почувствовали, что в России православные верующие также обладают правом на полемику. И что прихожане Татьянинской церкви вовсе уж не такие бессловесные овечки, как могло сначала некоторым показаться.

Возвращение храма

Обращение Московского университета к своим духовным и историческим традициям началось уже давно. Идея возродить Домовую церковь МГУ появилась внутри Университета — она исходила не «сверху», но из сердец преподавателей и студентов.

После многих десятилетий атеистической пропаганды первый молебен с акафистом св. мученице Татиане прошел 25 января 1991 года в помещении Студенческого театра на ул. Герцена. Его провел Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Вероятно, это послужило дополнительным импульсом к действиям, но сразу же появилось много неясностей, например, «когда туда вернется нормальная церковная жизнь, кто будет приводить храм в порядок, ибо пребывает он в состоянии плачевном» («Московский церковный вестник», № 3, февраль 1992 года). Естественно, ни о каких регулярных богослужениях и Университетских праздниках в помещении Студенческого театра речи быть не могло.

Тогда руководители Всецерковного православного молодежного движения и студенческого совета МГУ решили продолжить традицию и провести на следующий год молебен в стенах Главного здания Московского университета на Воробьевых горах.

25 января 1992 года там совершил службу митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл. По окончании ее Владыка обратился к собравшимся преподавателям и студентам: «Наше присутствие здесь — свидетельство зрелости нашего общества, обретения им духовной свободы. И самый факт, что и на богослужении, и в этом зале далеко не все обитатели Университета, что никто никого сюда не загонял — тоже признак свободы».

Проснувшийся интерес общества к Православной Церкви, к русской истории, к основам национальной духовности и культуры, к старинным традициям Московского университета возрастал. Историческая справедливость требовала неотлагательного рассмотрения вопроса о возвращении Университету домовой церкви св. мученицы Татианы.

Осенью 1992 года профессор МГУ Григорий Александрович Любимов выступил на презентации Свято-Тихоновского Богословского института с предложением воссоздать домовую церковь св. мц. Татианы.

20 декабря 1993 года Ученый Совет МГУ принял решение «о восстановлении в прежнем виде архитектурного памятника на ул. Герцена, д. 1, о воссоздании в этом здании православной домовой церкви Московского университета и размещении в других помещениях этого здания музейных экспозиций МГУ». Указом Патриарха Московского и всея Руси Алексия II исполняющим обязанности настоятеля Татианинской церкви был назначен священник Максим Козлов, клирик храма Живоначальной Троицы в Троице-Голенищеве в Москве.

Отец Максим окончил классическое отделение филологического факультета МГУ, а затем Московскую Духовную Академию, получив степень кандидата богословия. «До начала регулярных богослужений» в церкви св. Татианы ее настоятель был временно переведен в только что восстановленный Казанский собор на Красной площади.

Как и в XVIII веке, домовая церковь Московского университета снова возрождалась под сводами Казанского собора. 10 апреля 1994 года в 3 часа дня там состоялось освящение иконы св. мц. Татианы, которая была позднее перенесена в Университетский храм и теперь находится на правом аналое.

27 апреля 1994 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II Указом № 1341 учредил Патриаршее Подворье в Татианинском храме, принимая во внимание распоряжение Президента Российской Федерации от 23 апреля 1993 года за № 281-РП «О передаче религиозным организациям культовых зданий и иного имущества» и решение Президиума Московского городского совета народных депутатов за № 1224 «О передаче зданий и сооружений религиозным организациям Московского Патриархата» от 25 июля 1991 года. Постановление Патриарха было согласовано с ректором МГУ Виктором Антоновичем Садовничим. В июне 1994 года был зарегистрирован Гражданский Устав Подворья. Согласно его основным положениям, «Подворье действует в интересах права человека на свободу вероисповедания, имея целью исповедание и распространение православной христианской веры, заботу о религиозно-нравственном попечении, религиозном обучении и воспитании, о милосердии и благотворительности». Территория и здание, занимаемое церковью, остаются в собственности Московского университета и используются на правах аренды. По согласованию с администрацией Университета священнослужители храма св. мц. Татианы могут проводить массовые мероприятия (молебны, освящение зданий, крестные ходы, лекции, воскресные школы и т. д.) на территории и в зданиях МГУ, а также «совершать религиозные обряды по просьбе студентов или сотрудников МГУ во всех подразделениях Университета, не нарушая внутреннего распорядка работы соответствующих подразделений».

Это совсем не означало закрытия Студенческого театра или пренебрежения его интересами. Никто не собирался «выгонять театр на улицу», как потом утверждала враждебно настроенная к Церкви пресса. В том же решении Ученого Совета МГУ от 20.12.1993 года ректорату было предписано рассмотреть «вопрос о создании равноценных условий для занятий творческих коллективов Культурного центра Московского университета, работающих в ДК МГУ на ул. Герцена, д.1, а также предоставить сценическую площадку для Студенческого театра МГУ по согласованию с дирекцией театра на основе двустороннего договора». Театр и Культурный центр в любом случае не могли более занимать дом на ул. Герцена. Это здание еще в 1960 году было признано «архитектурным памятником республиканского значения» и состояло под государственной охраной. Однако к 1994 году оно уже находилось в аварийном состоянии и создавало угрозу для жизни его посетителей. Об этом Мосгоргеотрест информировал руководство Университета еще в письме от 11.09.1990. В феврале 1994 года главный инженер Мосгоргеотреста С. Г. Майоров сообщил главному инженеру МГУ В. С. Борисову, что «рекомендации по обеспечению нормальной и безопасной эксплуатации здания до настоящего времени не выполнены». Между тем, «в штукатурке потолков чердачного перекрытия над фойе имеются трещины и пятна от протечек. Не исключена возможность обрушения потолочной штукатурки и деревянных перекрытий.» С. Г. Майоров рекомендовал «эксплуатацию здания приостановить и разработать проект его ремонта», учитывая, что в здании ДК «часто проводятся мероприятия с большим скоплением зрителей».

Для разрешения вопроса о предоставлении Студенческому театру и Культурному центру МГУ соответствующих помещений была создана специальная комиссия Ученого Совета Московского университета под председательством Главного ученого секретаря МГУ В. В. Козлова. В нее вошли советник ректора В. В. Белокуров, директор Студенческого театра И. А. Большакова, директор Культурного центра МГУ В. Д. Гавриков, проректоры В. П. Гуськов, М. В. Кулаков, профессор Г. А. Любимов, декан факультета иностранных языков С. Г. Тер-Минасова.